第十届ECF能源技术创新奖-技术发明奖一等奖

获奖项目:复杂油藏套管井精准地层测量技术及产业化应用

获奖企业:电子科技大学、中海油田服务股份有限公司

项目名称:复杂油藏套管井精准地层测量技术及产业化应用

所属企业:电子科技大学、中海油田服务股份有限公司

获评奖项:技术发明奖一等奖

成果水平:国际先进水平

项目编号:ECF-2025-SET-1010

项目主要参与人:张琼、金亚、孙志峰、陈伟、山维、曲文博

评审专家点评:国际领先水平。该项目针对复杂油藏套管井地层测量与评价的世界性难题,创新提出过套管阵列密度测量与水泥—地层同步测量新原理,研发了国内首套具自主知识产权的阵列密度测井仪及核物理计算解释一体化平台。项目建立了“理论—方法—平台—装备—应用”全链条技术体系,发明了消除变介质与微环隙干扰的新方法,实现地层与水泥同步测量的高精度定量表征,精度达到国际领先水平。成果已在渤海、东海、华北等油田成功应用,显著提升测井精度与复杂井储层评价能力,带来显著经济与社会效益,对推动非常规能源高效开发与测井装备国产化具有重要示范意义。

主要创新点:

创新一:发明了可消除变介质、微环隙影响的过套管密度获取新方法

1.1 发明套后空间能量耦合模型及变介质探测响应计算方法

首创核辐射伽马能谱与地层密度、水泥、套管的空间-能量耦合响应关系,结合深穿透混合蒙特卡罗计算方法,形成密度响应计算的高精度模型,提升计算效率高达300%, 从而解决了常规计算在精度和效率上无法解决的问题,获得地层、套管、水泥等不同介质的探测响应函数,并结合一系列探测响应函数研发物理特征识别技术,实现了套管井场环境下的探测响应的有效获取。

1.2 首创性研制针对过套管地层密度测量的四探头阵列密度仪器MADT

这款仪器的创新之处在于其阵列式、变间距多探头设计,能够从测量径向与纵向多种方位进行伽马能谱的矩阵化采集,通过不同方位的空间探测深度有效获取并区别来自套管、水泥与地层的特征能谱,进行伽马辐射光电吸收与康普顿散射特征的提取,提出“密度窗”、“水泥窗”的能谱特征概念,构建了多能窗正反演方法以达到最佳的测量效果。

创新二:发明了可同步测量地层与水泥的过套管密度测量新技术。

过套管测量由于发射信号必须穿透套管与水泥才能到达地层,最终返回探测器的信号极少,因此测量复杂且难以定量,是公认的行业重大难题。为精准消除套管水泥对地层密度测量影响,本项目提出了创新技术。

2.1 发明了连续套管变厚度测量及校正技术

首先,构建了一种创新性评估机制以计算井下套管外串槽与接箍等关键部件对地层测量的影响。设计结合实验数据的数学物理模型,实现了套管接箍的高效识别与影响校正,接箍判断准确率从80%提升至99%,增强了测量的可靠性。在此基础上,提出一种可定量分析连续套管厚度变化进而评估其对地层测量影响的创新性方法。该方法通过结合变厚度微分计算与接箍特征识别模型,实现井下连续套管的厚度测量与影响校正。相比传统方法,该方法将套管厚度测量范围从12mm扩展到30mm,套管密度测量误差降低至0.005g/cc,有效解决了常规方法无法准确校正连续套管的技术难点,实现绿色、安全的储层评价。

2.2 发明了国际首创水泥不确定性自适应校正技术

套管井中的水泥受到井下流体污染或脱粘的影响,具有高度不确定性。目前尚无针对水泥双界面进行准确评估的手段,因此急剧增加了地层测量的难度。针对这一难题,提出了一种创新的水泥不确定性评估及校正技术。该技术的关键在于将水泥不确定性问题转化为核测量最为敏感的密度和厚度的变化,提出结合水泥厚度与密度的混合信息“厚密特征”进行物理约束,并发明捕捉连续深度特征的交叉滑动窗算法进行自适应求解,从而确定水泥参数并建立水泥质控体系,实现水泥不确定情况下的物性评估进而实现透过水泥的地层密度计算。测量水泥厚度范围从30mm扩展至50mm,水泥综合误差从15%降低至2%以下,与常规声波水泥成像的半定量方式相比,大幅度提升了水泥-地层界面识别与水泥测量精度,水侵、气侵与泥浆侵区段的识别率达到95%以上,实现了水泥的定量测量。

创新三:研制具有独立产权的核计算与地层解释评价一体化新平台

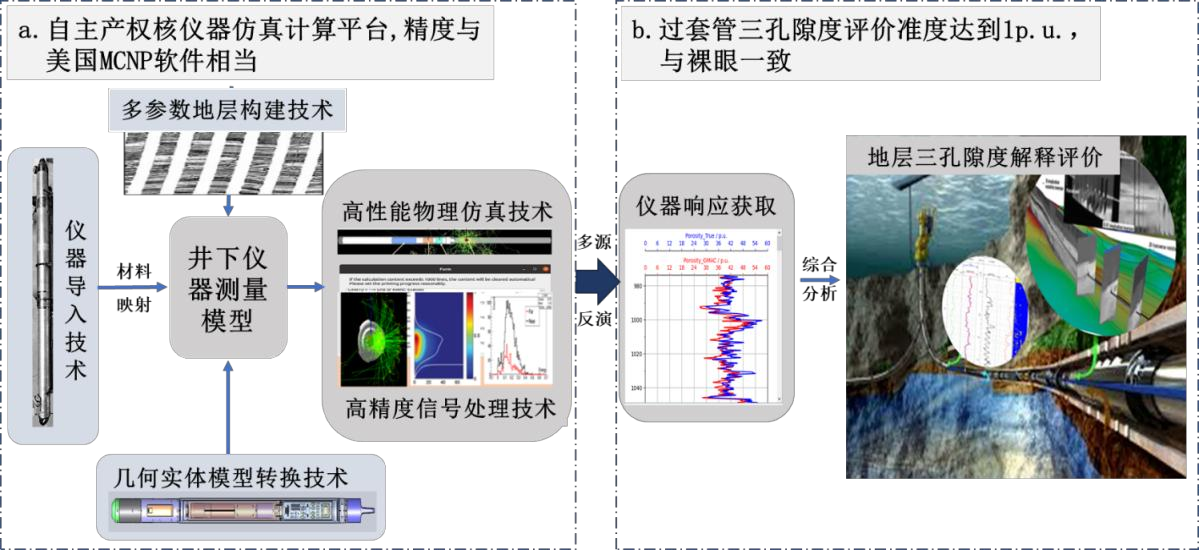

3.1 创新核仪器计算解释智能化平台技术

创新性构建了针对井下测量环境的核仪器计算平台GMAC,具有自主知识产权,打破国外技术限制。该平台搭载了以下原创性关键技术:a.几何实体模型智能转换技术;b.核截面材料映射构建技术;c.仪器自动导入与地层构建技术;d.蒙特卡罗高性能并行计算仿真技术;e. 测井环境校正图版自动绘制技术。这些技术实现了仪器响应的自动化、智能化计算,解决了真实物理环境中的仪器测量结果与数值计算结果难以保持一致的技术难题,为核计算与地层解释评价一体化奠定了创新性基础,并形成已投入实际12应用的仿真平台。进而,基于平台搭建井下信号处理的深度学习框架,创新提出了针对套管测量环境的高精度能谱处理方法,解决了来自地层的弱信号在套管水泥强信号背景下难以识别的难题,促进了仪器仿真到信号处理的一体化。相关成果发表在领域顶刊Nuclear Science and Techniques上并被作为推荐论文进行专题报道。

3.2 创新套后三孔隙度地层解释评价技术

结合声波、中子等多物理场测量对套管环境多参数反演进行综合定量分析,创新了过套管多物理场测量解释方法,通过多测量交互反演解决了复杂环境下单一测量难以有效识别油气特征的难点。首次构建了密度并推广至三孔隙度测量的协同机制,形成了国际首创的过套管三孔隙度测量技术。中子、声波、密度转换成的套后孔隙度“三条线”误差控制在0.8p.u之内,与裸眼最佳井段测量相当,可准确评估地层岩石孔隙与流体状态,从而为储层油气评价提供了精确工具,创新了物理计算与地层解释的深度融合成效,解决了过套管复杂井况储层评价“测不好”的重大难题,由国务院国资委官方网站进行了专项报道。

该成果应用于渤海、东海复杂油藏,为严苛井下储层评价提供了全新、先进的解决方案。该成果不仅超越了国外同类技术、实现了真正意义的技术原创,更体现了测井技术由“单一曲线测量”向“多功能耦合评价”、由“常规精度”向“高精度谱成像”的发展趋势,代表了未来复杂井下测井技术的重要演进方向,契合了未来数字化、智能化油田的整体发展趋势。

产品主要用途、技术原理:

本项目形成了贯通理论、方法、仪器、平台和解释的全链条创新成果,这一过程充分体现了产学研一体化的优势。电子科技大学率先提出国际首创的空间能量耦合理论,建立了套管、水泥与地层多介质耦合的物理模型,并自主开发了GMAC核计算与地层解释一体化平台,为仪器设计与解释奠定了坚实的理论与软件基础。在此基础上,中海油服主导完成了四探头阵列密度仪器(MADT)的电路、测控和机械系统研制,实现了在高温高压环境下仍具备120 mm探测深度、45 mm分辨率和0.025 g/cc精度的突破。

同时,双方协同提出地层与水泥同步测量技术与不确定性自适应校正方法,首次在套管井条件下实现了井下地层密度与水泥密度的双重高精度获取。通过这一协同创新过程,项目不仅解决了“测不透、测不准、测不好”的关键难题,更在全球范围内首次构建了过套管三孔隙度解释体系。“套后三孔隙度”是指在套管井环境下,将中子孔隙度、密度孔隙度与声波孔隙度三类关键参数统一测量与联合反演,从而在不打破套管的情况下实现对储层孔隙结构的综合刻画。该技术不仅提高了单一测井曲线的可靠性,还通过三参数的交叉验证有效降低了解释不确定性,为复杂油藏剩余油监测和精细评价提供了国际首创的解决方案。这一突破契合了现代测井技术“多功能耦合测量、高精度参数获取”的发展趋势,实现了从理论突破到产业应用的全流程打通。

技术应用:

本项目自主研发的套后阵列密度及三孔隙度测井技术及装备,有效填补了行业内相关领域技术空白,在复杂钻井情况、井眼环境及井身轨迹条件下,应用套后密度测井能够有效完成关键性资料录取,极大程度保障资料完整度;大量实际测量结果表明,套后密度测量结果准确、数据质量优良,能够全面满足碎屑岩、复杂砂砾岩及潜山地层岩性物性评价需求。依据套后密度、中子计算所获孔隙度等关键参数,该技术能够良好满足储量计算、开发方案调整等工作需求;同时,应用套后密度与中子、声波测量组合的三孔隙度,能够准确识别地层含气特征,是复杂井况条件下地层含气性评价的有力手段,提升了国内油气勘探技术水平和装备水平,为保障国家能源安全做出了积极贡献。该技术具有较强的创新性和竞争力,具有优秀的应用前景和推广潜力。具体应用情况如下:

面向油田工程中开发井、生产井与风险井的应用:

过套管三孔隙度测井技术能够准确校正套管和水泥对中子、密度测量的影响,可有效降低作业风险并获取完整地质油藏资料,在作业安全和质效等方面优势明显,为风险井、复杂井的资料录取提供了可靠保障。此外,过套管测井在开发井可不占井口批次作业,提升了现场作业时效。2021年6月,本项目研制的套后密度测井仪MADT成功在垦利16-1区块某井完成首次作业,7英寸套管,最大作业井斜18°。

2021年2月,套后密度测井仪在渤中26-6区块完成探井首次应用并取得成功,处理解释的套后密度资料与上部裸眼电缆密度资料对比一致性良好,下部响应与区域邻井地层岩性及物性特征吻合。2021年3月,套后密度测井仪再次在渤中19-2区块某探井成功作业,正式开启了套后三孔隙度测井技术的商业化应用与推广。2022年初,套后密度测井仪首次完成渤中25-1区块某井水平井作业。该井12.25英寸,完井深2580米,最大井斜87度,并斜70度以上的井段长达400米,并且采用不占钻机模式作业,属测井最高难度。套后密度技术成功获取了高质量的资料,得到客户高度认可,实现了自研科技创新成果的商业化高质量转化输出。2022年6月底至7月底,套后密度测井在BZ28-1某高风险井探井中成功应用。随后,本技术在蓬勃区块市场拓展,在PL19-3和PL25-6区块平台陆续完成了多个井次套后密度及中子测井作业,测井资料质量均全面优质。

目前,该技术已在中海油服塘沽作业公司与中海油服上海作业公司实现了规模化应用。2022年2月至2025年3月,套后阵列密度技术与地层评价相关服务新增作业共计121井次,其中渤海103井次、东海13井次、陆地4井次、南海西部1井次,作业成功率达到100%。作业服务收入和新增利润呈现显著的增长趋势,在渤中、绥中、旅大、垦利等油田区块实现了累计5071.23米油层与107.75米气层的勘探识别。

面向研究院与科技企业的应用:

本项目研制出的核测井仪器仿真与响应计算平台GMAC用于多种测井仪器的正向设计中,支撑了多种原创性仪器的研制。自2022年在中海油服油技研究院渤海油田应用以来,累计安装6套,实现了6种测井仪器产品的设计开发,例如:1)基于GMAC对四探头密度仪器正向设计,针对源距进行优化,提高了密度测量准度;2)基于GMAC对随钻密度仪器评估并设计了探测器开窗最佳角度;3)进行电缆中子孔隙度仪器的正向设计,实现精准的环境校正;4)实现了脉冲中子密度仪器泥浆管屏蔽体的设计与选型。

自2023年在北京信远华油科技有限公司应用以来,累计安装2套,实现了2种测井仪器产品的设计开发。

基于GMAC完成了高温过钻杆中子仪器的正向设计,进行了探测器屏蔽体和一体化探头的优化改进,实现精准的环境校正。对过钻杆岩性密度仪器实现高保真度仿真模拟,完成了过钻杆岩性密度仪器正向设计,基于GMAC对过钻杆岩性密度仪器实现高保真度仿真模拟,通过GMAC进行材料、源距修改,并针22对源距和探测器晶体材料、晶体尺寸进行优化,提高了密度测量的准度。基于GMAC进行不同环境参数下的蒙特卡罗模拟,并通过多变量联合反演算法,实现地层密度和岩性的双重反演计算。

- 2025-07-09

- 焦点:《关于2025年度AI赋能非常规油气挑战赛申报工作的通知》

- 2025-06-04

- 焦点:《关于开展2025年度ECF能源技术创新奖申报工作的通知》

- 2024-07-11

- 涪陵页岩气观察